在中国传统的二十四节气中,“大暑”是二十四节气中的第十二个节气,也是夏季最后一个节气,“暑”是炎热的意思,大暑,指炎热之极。大暑相对小暑,更加炎热,是一年中阳光最猛烈、最炎热的节气,“湿热交蒸”在此时到达顶点。

大暑节气正值“三伏天”里的“中伏”前后,是一年中最热的时段。时节阳光猛烈、高温潮湿多雨,大暑是一年中天气最热、湿气最重的时节,根据中医理论此时节养生保健的重点是“防暑”和“祛湿”。

此时养生应注重清热解暑、健脾益气,以适应高温多湿的气候特点,那么,你知道大暑时节应该如何养生吗?

饮食清淡,补充津液

大暑是全年温度最高、阳气最盛的时节,在养身保健中常用“冬病夏治”的说法,人体的新陈代谢加快,出汗量显著增加,这很容易导致人体内的津液大量流失。

为了应对这一自然变化,中医提倡在饮食上作出相应调整,以清淡为主,减少油腻和辛辣食物的摄入,避免给脾胃带来额外负担,从而预防消化系统疾病的发生。

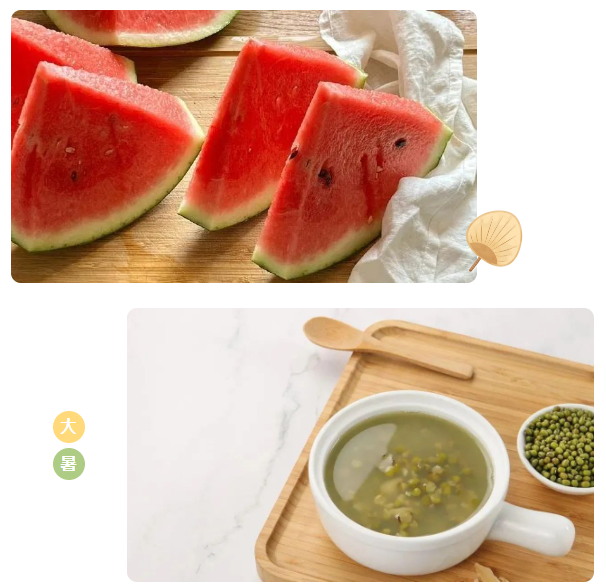

在此过程当中,中医通常会推荐人们食用新鲜蔬菜与水果,比如西瓜、黄瓜、冬瓜等水果蔬菜不仅口感清爽,而且富含水分,有着非常好的解暑效果;此外,像是清热解毒、消肿利尿的绿豆加水熬煮的绿豆汤以及清肝明目、三丰解热的菊花泡水制成的菊花茶等在炎热的夏季也能有效的帮助人们解除高温带来的不适。

健脾益气,养胃补血

除了过于炎热之外,夏季的天气还有着湿气较重的特点,更容易导致人们的身体受到湿气的影响,而首当其冲的就是人们的脾胃。作为人体的“后天之本”,脾胃有着运化水谷精微并为全身提供能量的作用,而湿气则很容易导致人们的脾胃功能受到影响。

因此,中医往往会建议人们食用一些具有健脾益气功效的食物或是药材,比如性平味甘、补脾养胃的山药,利水渗湿、健脾除痹的薏苡仁、健脾燥湿的白术以及补血益气的红枣、阿胶、枸杞等都是人们适合食用的食材,这些食材的合理搭配不仅能满足人们的口腹之欲,更能在炎炎夏日当中为人们的身体提供更好的滋养与保护。

适时进补,保持平衡

很多人都认为夏季人体新陈代谢加快,因此对营养的消耗增多,需要注意进补,但事实上夏季盲目进补很容易导致体内过于旺盛的阳气被“引燃”而导致患者上火,或是与郁结体内的湿气一同积聚并影响患者的健康。因此,人们在夏季进补的时候需要遵循“适时、适量、适体”的原则,根据个人的体质差异选择合适的补品。

比如,气虚体质的人在夏季可以食用人参、黄芪等补气中药材,血虚体质可以食用当归、熟地黄等补血药物,而湿热体质的人则可以选择薏苡仁、茯苓等清热利湿的食材。

此外,人们在夏季还应当注意保持饮食的多样化,确保摄入充足的营养物质,避免体内单一营养过剩,这样才能更好的减轻身体的负担。

合理作息,调养精神

大暑时节昼长夜短的状况很容易影响人体的生物钟,进而导致人们在夜间得不到充足的休息,因此人们还应当注意在此期间对自身的作息状态进行合理的规划,保证充足的睡眠。

一方面,人们应当在日常生活当中早睡早起,利用清晨的清新空气来唤醒身体的活力;另一方面,人们则应当在午后小憩片刻来恢复精力,这对于下午的工作与学习效率的提升是非常有帮助的。此外,人们还应当在夏季定期进行散步、太极、瑜伽等轻柔的运动,这不仅能锻炼身体,还能使人们在自然环境中放松心情,使自身的精神状态在炎热的夏季保持稳定。

适时进补,保持平衡

在我国传统中医的认识当中,人的情志活动会直接影响脏腑功能,而炎热的夏季环境则会在一定程度上影响人的情志,大暑节气,易动肝火,常常会觉得心烦意乱、食欲不振、急躁焦虑等,这就是典型的“情绪中暑”症状。对于年老体弱者来说,情绪障碍可能会使他们心肌缺血、心律失常和血压升高。因此人们还应当注意在夏季保持情绪的愉悦,静心养生,俗话说“心静自然凉”,越是天热越要心静。

在此过程当中,人们既可以尝试每日花几分钟时间进行冥想或是深呼吸练习,想象自己处于大自然中,绿树摇曳、飞泉漱玉,使你心旷神怡、心平气和。也可以与家人朋友一起进行娱乐,构建积极向上的生活氛围来保持愉悦,还可以在日常生活当中通过听音乐、看书、观赏艺术作品等方式净化自身的心灵,这样才能更好地帮助人们享受夏季的美好时光。